平和の巡礼者として

- itaru

- 2025年5月20日

阿倍野教会 嶋田 至

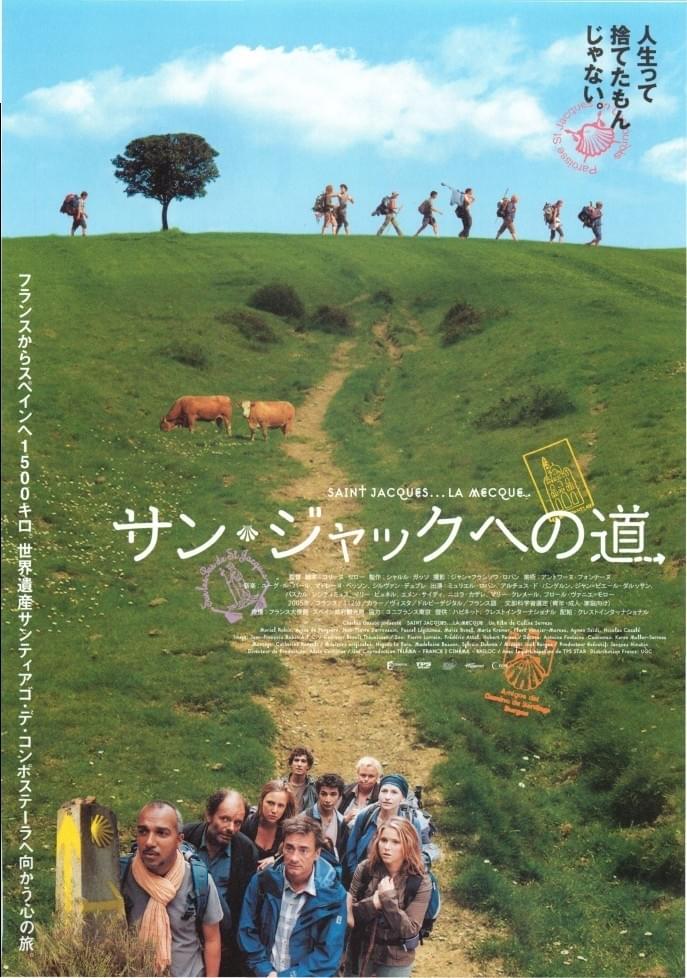

20年ほど前に、『サン・ジャックへの道』というフランス映画を観ました。「サン・ジャックへの道」とは、フランスからピレネー山脈を越えてスペイン西端のサンティアゴ・デ・コンポステーラに到る、1,000キロを超える巡礼路のことです。

この映画の主役は、さまざまな理由で巡礼路を歩くことになった9人のグループです。遺産相続の条件ゆえに参加した仲の悪い兄弟姉妹、ちょっと訳ありの女性、お気楽な気持ちで参加した女子高校生、「メッカに行く」と勘違いして参加したアラブ系の若者...。

はじめは皆、自分のことにしか関心がなく、日常の習慣を引きずったまま歩き始めます。自分勝手な行動をとったり、対立がおこったりしますが、ともに歩き続けるなかでだんだんと相互理解が深まり、支えあう関係性が培われていきます。

『シナピスニュース』 の年間テーマ「戦後80年、平和の巡礼者として、祈り、行動しよう」から、こんな映画を思い出しました。

巡礼というと、祈りながら黙々と歩き続けるイメージがありますが、実際はかなり過酷な旅のようです。さまざまな背景をもつ人たちでも、同じ目的地をめざしてともに困難を乗り越えていくことで、人として大切なことを見出したり、協働の関係を深めていくことができるのかもしれません。

「社会平和は、骨の折れる手仕事です。・・・異なるものをすべて組み入れることは、はるかに困難で時間がかかることではありますが、それこそが真の堅固な平和を保障するのです」

(『回勅 兄弟の皆さん』より)

「平和への道」は、「サン・ジャックへの道」よりも、はるかに困難な道だと思います。

だからこそ、多様な考え方や価値観をもった人たちが集い、ともに歩き始めることが大切なのでしょう。多様であることは、自分勝手と思われる行動を促したり、対立を生じさせたりしがちです。しかし、ともに歩き続け、対話を重ねることでお互いの理解が深まり、各々の「違い」が大きな力に昇華することも期待できます。とても骨の折れる道程かもしれまぜんが、ともに平和への巡礼を続けていきましょう。